L'Orto inquietante

MOSTRA PERSONALE:

Galleria al Ferro di Cavallo – Roma

FORME E SIMBOLOGIE DELL’ORTO INQUIETANTE

Tiziana Befani giunge oggi, dopo gli studi d’Accademia e dopo la partecipazione ad alcune collettive col gruppo neomanierista, alla prima personale. La sua è un’espressione che, per quanto accennato, e per naturali coordinate, può, nonostante alcune trasgressioni che diremmo concettuali, ascriversi all’area della cosidetta pittura “colta”; area che ha, con molte e pur parallele esperienze, tipizzato il decennio trascorso. Ci sembra di poter subito indicare quanto meno una costante, di natura teorica ed oggettivamente resa per forza di visione, che rende i motivi di quelle narrazioni non solo tematicamente riconducibili alla problematica dualità di natura – cultura – elementi che non senza ideali collisioni convivono nello stesso spazio pittorico – ma all’ulteriore valenza diestraneamento, che ci sembra lo spirito maggiormente informatore di queste immagini concretate per forme non di rado inappellabili.

E sarà, dunque, dall’interlocutorietà di astrazione della metafora e di puntualità della soluzione figurativa, a trovare giustificazione il titolo che la Befani stessa ha dato a questo suo ciclo: l’Orto inquietante. Al cui proposito non può neppure evitarsi di proporre una prima considerazione. Non sfuggirà infatti il termine inquietante esplicitamente sia stato tra quelli della Metafisica e, implicitamente, tra quelli del Surrealismo. Di qui, forse, un’ascendenza; una linea putativa. Un riconoscere in quei referenti – trovandovi particolari assonanze – l’incipit della propria dimensione. Orto inquietante, allora. Prendendo vita un’ulteriore osservazione che, per riflesso allude alla realtà dell’hortus conclusus. Luogo ove tutto accade. O, più da presso alla suggestione dei dipinti ove tutto è accaduto. Poiché certa immobilità dell’atmosfera; certa immobilità, ancora, degli stessi animali, concepiti come sorta di monumenti di sè stessi; certa emblematica presenza, altresì, di elementi architettonici a formulare singolari sinergie con altri, indubbiamente naturali: in una condizione, tuttavia, talmente composita da renderci in situazione d’attesa; non fa che offrire la sensazione di un effetto pietrificato ed allarmante. Come se ogni cosa fosse osservata in seguito alla catastrofe. Quel che si vede, dunque, è ciò che rimane al di là della rovina. Ma è, pure e non di meno, l’evocazione d’una possibile rinascita.

Una specie, perciò, di microcosmo autosufficiente. Impressione che, oltretutto, si trae per l’uso ripetuto d’una figurale terminologia simbolica, la quale finisce per assumere carattere forte.

Al di là di ciò, ci sembra in particolar modo interessante anche indicare certo metodo di narrazione della pittrice. Ella, infatti, parte da un’immagine complessa in cui si riconosce una summa di elementi che sembrerebbero non avere relazione reciproca. Elementi, animali, forme significanti, architetture ed oggetti che, analizzati per il loro significato ed osservati nell’assieme di quel contesto, proprio determinano ed accentuano i riferimenti inquietanti ed estranianti di cui si parlava. Per altri quadri estrapola, da questo, singole unità di visione – come conducesse uno studio filologico – indicandole soggettivamente. Non per ciò, tuttavia, sottraendo – non foss’altro che per taglio compositivo, oltre che per ovvie eccezioni d’altra natura – l’interlocutorietà d’avvio.

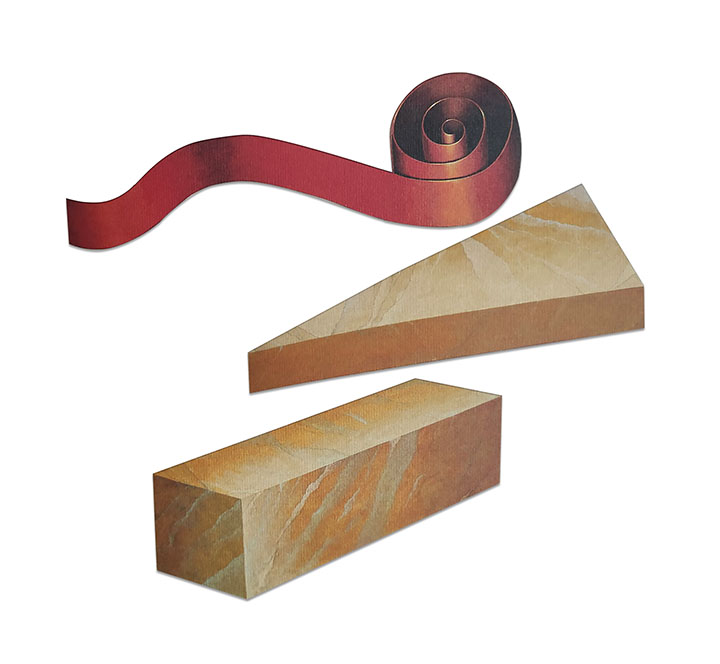

Tutto questo, evidentemente, intende la conduzione di un’analisi tutt’altro che superficiale; tanto sul significato dell’oggetto, che sul suo valore di forma. Di qui non tardando persino a giungere, in una sorta di esasperazione, ad immaginare autosufficienti nello spazio le medesime valenze formali: in sintesi, supporti sagomati: onomatopeici al concetto che esprimono. Così infrangendo la normalità della tela e confermando la meditazione concettuale.

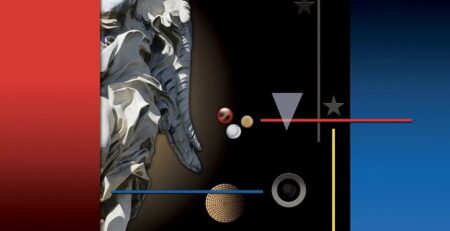

Ma veniamo al quadro-archetipo; la cui decrittazione pur rimanderà al significato degli altri dipinti. Si tratta di un paesaggio, chiuso all’orizzonte da colline che solo si percepiscono – ma che tuttavia sono inalienabile presenza – tra le velature e le allusioni scenografiche della pittura. Ciò propriamente dando misuraall’orto. Fin da subito concependo – ed imponendo – uno spazio oltre cui non sarà possibile l’inoltro. E, restringendo l’ultimo crinale, tutto non può che accedere, ed accadere sul primo piano. Poi, seguendo una sorta di antico artificio, la Befani serpentinamente misura le distanze per rinnovate arborescenze. Lungo la serpentina di alberi e cespugli sviluppando l’allegoria degli oggetti.

Tutto ciò, ancora, determina l’organica costruzione del dipinto; costruzione organica che, come accennato, non solo può stridere con gli assunti concettuali, ma sostanzialmente si dà per sottinteso geometrico, finendo per farsi eco delle geometrie, al contrario, palesemente adottate.

Sarà subito evidente la costanza di una forma che, non senza motivo, si ripete in questo spazio. È l’arco di cerchio: simbolicamente significativo, rinviando a quel che gli per antichi era “porzione di cielo”. Arco di cerchio è il limite alto del portale occluso. Una conchiglia: chiaro emblema di rigenerazione. Arco di cerchio è, anche, la coda del pavone. Animale pur esso simbolo: di incorruttibiltà dell’anima. Arco di cerchio è, infine, la forma bugnata (dalla quale esce un serpente, con tutte le sue valenze interpretative) che, contraddittoriamente in tal contesto, esprime l’incidenza della razionalità.

S’individua, così, una triangolazione; non apertamente dichiarata, ma evidente: a sua volta allegorica. Non tarderà a concludersi sul probabile e comunque sotteso valore iconologico di visione sostanzialmente edenica.

E, ancora. Sull’estrema destra del quadro – in linea col bugnato e col pavone, allargando perciò la base del triangolo – altri marmorei oggetti enigmatici, ed una lucertola è, a sua volta, simbolo infatti, dell’anima che cerca la luce; trovandola, rimane in un’estasi contemplativa da cui non vuol distrarsi. E la sfera ed il piccolo triangolo, forme pur esse significanti; ed il parallelepipedo che, per estensione all’idea di rettangolo, è forma indicante la perfezione delle relazioni tra cielo e terra. Tutto attesta, dunque, nell’immoto dell’evento figurale che si concreta per materia ora labile, ora insistita, e per cromie scandite, un’unica tensione. Persino il nastro rosso – per parte avvolto su sè stesso – ha una sua ragione: testimonia, invero nella sua accennata circolarità, la partecipazione al principio dell’immortalità.

In quest’ottica osservato può, allora, certamente dirsi inquietante, l’orto dell’artista.

Icone che si constatano a tal punto compiute, da non lasciar supporre una loro casualità; meglio rispondendo ad un progetto.

Quel che preme è, comunque, certo impatto e suggestione visiva che pittoricamente si coniuga in accezione sapiente. La Befani, infatti, non nasconde le sue rinascimentali memorie; non fa mistero, come gli antichi, di procedere per velature; e neppure attenua la concezione dei traslati. È questo suo fare, allora, che collima con quel “colto” di cui all’inizio si diceva.

Roma, 1989

Domenico Guzzi (Critico e Storico dell’Arte)